Windpark Spremberg

Ihre Meinung ist uns wichtig - zur UmfrageAktuelles

Das Net Zero Valley Lausitz ist Europas erste Modellregion, die durch die EU als Schwerpunkt für klimaneutrale Industrien ausgewiesen wurde, um die Produktion von Netto-Null-Technologien (wie Wasserstoff, Batterien, Solar) zu beschleunigen, Genehmigungen zu vereinfachen und die Lausitz zum Vorreiter für grüne Transformation zu machen, was durch gemeinsame Anstrengungen von Sachsen und Brandenburg sowie die Nutzung vorhandener Infrastruktur und Fachkräfte vorangetrieben wird.

Weitere Informationen finden Sie hier.

- Feldheim versorgt sich vollständig mit erneuerbarer Energie – Strom kostet nur 12 Cent/kWh.

- 55 Windräder, Biogasanlage und eigenes Stromnetz senken Kosten durch Wegfall von Netzentgelten.

- Wärme kommt aus Biogas, Nahwärmenetz wurde 2008 gebaut; Stromnetz kostete 450.000 Euro.

- Modell zeigt Potenzial für grüne Energie, Energieautarkie jedoch nicht überall wirtschaftlich umsetzbar.

- Bürgerbeteiligung und lokale Wertschöpfung fördern Akzeptanz für erneuerbare Energien.

Dialog auf neuer Ebene - Stadtverwaltung Spremberg informiert zum aktuellen Projektstand.

Hier geht es zum Video: Einwohnerversammlung

Ein Treffen am 22. März 2024 zwischen Energieunternehmen und dem Landkreis Spree-Neiße ergab: Windparks im Wald erhöhen nicht die Brandgefahr – im Gegenteil, sie verbessern den Brandschutz.

Durch den Bau entstehen Zufahrtswege und vegetationsfreie Flächen, die als Feuerschneisen und Einsatzflächen für die Feuerwehr dienen. Automatische Löschanlagen in den Anlagen sind seit 2014 empfohlen – seither gab es keine windkraftbedingten Waldbrände mehr. Zusätzlich werden Löschwasserentnahmestellen eingerichtet, was Waldbesitzer entlastet.

Auch ökologisch gibt es Vorteile: Feuerlöschteiche können als Feuchtbiotope angelegt werden, was der Biodiversität zugutekommt. Ein Waldumbau mit laubhaltiger Vegetation kann zudem die Ausbreitung von Bränden verlangsamen.

Jede neue Anlage folgt dem Leitfaden des Landes Brandenburg und beinhaltet ein Brandschutzkonzept sowie einen Feuerwehreinsatzplan.

Informationen aus den Gutachten

Gemäß dem vorliegenden Schallgutachten werden alle Windenergieanlagen (WEA‘s) während der Nachtzeit (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) im schallreduzierten Betriebsmodus betrieben. Dies dient dem Schutz der Anwohner in den Nachtstunden.

Laut dem vorliegenden Schattengutachten werden einzelne Windenergieanlagen (WEA‘s) mit einem Schattenabschaltmodul ausgestattet. Auf diesem Wege ist sichergestellt, dass alle Grenzwerte sicher eingehalten werden.

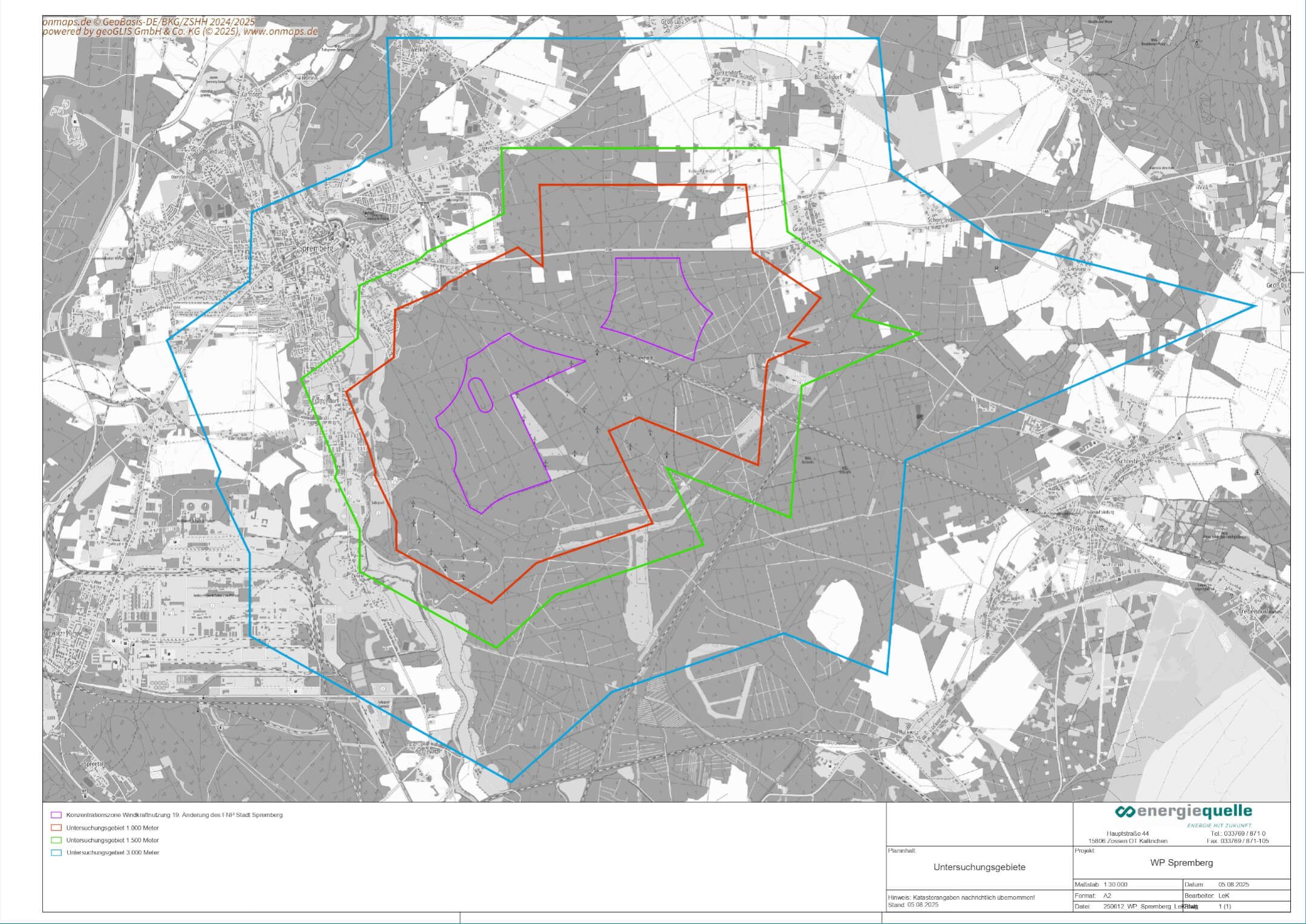

Laut dem vorliegenden faunistischen Gutachten wurden die gesetzlich festgelegten Untersuchungsradien von 1.000 m, 1.500 m und 3.000 m um die geplanten Windenergieanlagen systematisch auf das Vorkommen windkraftsensibler Vogelarten untersucht und kartiert. Dabei konnten keine der als windkraftsensibel geltenden Arten im Untersuchungsgebiet festgestellt werden.

Darüber hinaus wurden keine Schlafplätze oder Schlafgewässer planungsrelevanter Arten im Untersuchungsgebiet oder in dessen näherer Umgebung ermittelt. Die Erfassungsergebnisse lassen darauf schließen, dass sich das Untersuchungsgebiet nicht zwischen einem Rast- bzw. Schlafplatz und bedeutenden Nahrungsflächen befindet. Ein Hauptzugkorridor im Untersuchungsgebiet wurde ebenfalls nicht nachgewiesen.

Zusammenfassend werden durch das geplante Vorhaben die Schutz- und Restriktionsbereiche für Zug- und Rastvögel gemäß den Vorgaben des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz (MLUK, 2023) nicht berührt.

Für die Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Tiere durch Windenergieanlagen und Erschließungswege wurde der Kompensationsumfang ermittelt. Grundlage dafür sind die Vorgaben des Landesamts für Umwelt sowie die Hinweise zur Eingriffsregelung (HVE).

Die Verluste von Tierlebensräumen, insbesondere Bruthabitaten von Kleinvögeln, werden über die vorgesehenen Maßnahmen für das Schutzgut Pflanzen mitkompensiert.

Im Rahmen unseres Projekts setzen wir gezielt Maßnahmen wie Erstaufforstung, Entsiegelung und ökologischen Waldumbau um, um die Eingriffe auszugleichen und die betroffenen Flächen ökologisch aufzuwerten.

Bild: Untersuchungsradien von 1.000 m, 1.500 m und 3.000 m um die geplanten Windenergieanlagen

Laut Brandschutzgutachten ist die Löschwasserversorgung im Umfeld des Windparks bereits durch sechs bestehende Entnahmestellen gut abgesichert. Ergänzend werden von uns zwei zusätzliche Löschteiche nordöstlich und südwestlich der Bahnstrecke errichtet.

Unter Berücksichtigung des Brandschutznachweises sind die Schutzziele erfüllt. Aus brandschutztechnischer Sicht bestehen daher keine Bedenken gegen die geplante Errichtung der Windenergieanlagen.

Laut dem vorliegenden Waldbrandfrüherkennungsgutachten bestehen im Betrachtungsgebiet rund um das Windenergievorhaben „Spremberg“ keine nicht kompensierten Sichtfeldeinschränkungen durch bestehende oder bereits geplante Windenergieanlagen bzw. Funkmasten. Das geplante Vorhaben führt im relevanten Sichtbereich von bis zu 20 km zu keinen zusätzlichen Sichtfeldeinschränkungen.

Zudem werden durch das Vorhaben keine bestehenden oder geplanten Funklinien des Waldbrandfrüherkennungssystems FireWatch beeinflusst. Damit ist die Vereinbarkeit des Windenergieprojekts mit dem bestehenden System zur frühzeitigen Waldbranddetektion uneingeschränkt gegeben.

Das signaturtechnische Gutachten prüft, ob und in welchem Maße ein geplanter Windpark Auswirkungen auf militärische Radarsysteme haben könnte. Es fasst den technischen Stand der Abstimmungen mit dem Luftfahrtamt der Bundeswehr und der militärischen Flugsicherung zusammen. Ziel ist es, eine Entscheidungsgrundlage für das Genehmigungsverfahren beim Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr (BAIUDBw) und der Luftwaffe als Betreiber der Radaranlage in Döbern zu liefern.

Laut dem signaturtechnischen Gutachten können die geplanten Windenergieanlagen des Windparks Spremberg aus radartechnischer Sicht akzeptiert werden. Für die in Döbern betriebene 3D-Radaranlage zur Luftverteidigung ergibt sich durch die Errichtung der Anlagen lediglich eine unerhebliche Reichweitenänderung, die messtechnisch aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht feststellbar ist. Zusätzliche technische Anpassungen an der Radaranlage sind daher nicht erforderlich.

Im Rahmen des Eisfallgutachtens wurden für den Windpark Spremberg spezifische Anforderungen definiert, um potenzielle Gefahren durch Eiswurf zu minimieren. Die Umsetzung folgender Maßnahmen ist erforderlich:

- Installation von Eiserkennungssystemen an den Windenergieanlagen

- Automatisierte Abschaltung der Anlagen bei erkannter Eisbildung

- Anbringung von Warnhinweisen und Beschilderung im Umfeld der Anlagen

- Dokumentation und regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit der Maßnahmen

Im Zuge der Planung des Windparks Spremberg wird eine fachgerechte Überprüfung der betroffenen Flächen auf mögliche Kampfmittel durchgeführt. Diese Maßnahme erfolgt auf unsere Kosten und umfasst insbesondere das Stadtwaldgebiet. Die Ergebnisse der Untersuchung können der Stadt Spremberg zur Verfügung gestellt werden. Sollte sich im Rahmen der Prüfung ein Beräumungsbedarf ergeben, wird dieser in den vom Projekt berührten Bereichen entsprechend umgesetzt.

Laut Hydrologischem Gutachten sind aufgrund des großen Abstands zum Grundwasser und der geringen Eingriffstiefe der Fundamente (ca. 1 – 3 m) negative Auswirkungen auf Grundwassermenge und -stand auszuschließen. Auch die geringe Flächenversiegelung hat keine nennenswerten Effekte auf die Grundwasserneubildung.

Ein mögliches Risiko für die Grundwasserqualität besteht durch wassergefährdende Stoffe im Havariefall, kann jedoch durch technische Schutzmaßnahmen (z. B. Auffangwannen) und Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wirksam minimiert werden.

Insgesamt ist bei Einhaltung aller Maßnahmen der Schutz des Grundwassers, auch in der Trinkwasserschutzzone III, gewährleistet.

Moderne Windenergieanlagen mit großen Nabenhohen ermöglichen Rotorfreie Räume von 80 – 100 Metern und reduzieren damit die Kollisionsgefahr der Rotoren mit Vögeln und Fledermäusen. Die Hauptaktivität von Vögeln und Fledermäusen findet in Höhen von weniger als 80 Metern über Grund statt.

Vögel

Im Genehmigungsverfahren gibt es gesetzliche Regelungen, die den Schutz von Menschen und Tieren sicherstellen. Es handelt sich hierbei um das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) und Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).

Abstandsregelungen von Windrädern zu Brutgebieten von Vogelarten sind eine entscheidende Schutzmaßnahme. Sie bewahren Arten davor mit Windenergieanlagen zu kollidieren und zu sterben oder durch die Anlagen dauerhaft aus ihrem Habitat vertrieben zu werden. Daher müssen Abstandsregelungen immer auf fachwissenschaftlichen Standards basieren. (QUELLE: Für eine naturverträgliche Energiewende! Klima- und Naturschutz gehören zusammen - NABU)

Um genau bestimmen zu können, welcher Vogel wann und wo fliegt, werden externe Gutachten erstellt, die sich über mindestens eine Zug- bzw. Brutperiode erstrecken. Diese Gewissenhaftigkeit ist ein Grund für den langen Genehmigungsprozess von Windparks.

Fledermäuse

Alle 25 in Deutschland heimischen Fledermausarten sind nach dem Bundesnaturschutzgesetz streng geschützt. Für sie gelten die Vorschriften zum besonderen Artenschutz. Besteht durch hoch frequentierte Flugzeiten dennoch eine akute Gefahr, können die Windenergieanlagen vorübergehend abgeschaltet werden. Die Praxis zeigt außerdem, dass die Kollisionsgefahr überschätzt wird. Der Rotorüberstrich einer modernen Windenergieanlage liegt regelmäßig über der Flughöhe der meisten Tiere.

Bei Projekten im Forst arbeiten wir nach Vorgaben der Landes Brandenburg mit pauschalen Abschaltzeiten in den Sommermonaten (https://mleuv.brandenburg.de/sixcms/media.php/9/Anlage-3-AGW-Erlass.pdf). Diese können im Nachgang mit einem Gondelmonitoring in Abstimmung mit den zuständigen Behörden an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst werden. Dieses Vorgehen hat sich in der Vergangenheit bewährt, da durch die Schaffung neuer Wege im Forst insbesondere im direkten Umfeld der Windenergieanlagen für die Fledermäuse neue Gegebenheiten geschaffen werden. Diese können im Vorfeld nicht untersucht werden.

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind Eingriffe in Natur und Landschaft zu vermeiden.

Sofern es nicht möglich ist, den Eingriff zu vermeiden wird auf Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen als Alternative zurückgegriffen. Es besteht der Grundsatz des Verschlechterungsverbots.

Die Gutachter gehen aktuell von einem Kompensationsbedarf durch Erstaufforstungen von mindestens einem Hektar pro geplante Anlage aus. Nach derzeitiger Einschätzung können alle erforderlichen Aufforstungen im Stadtgebiet von Spremberg umgesetzt werden. Entsprechende Gespräche mit den zuständigen Stellen sind bereits im Gange. Hinzu kommen Entsieglungsmaßnahmen, Waldverbesserungsmaßnahmen und der Ausgleich des Landschaftsbildes.

Ausgleichsmaßnahmen erfolgen mindestens im Verhältnis 1:1. Das bedeutet, dass die Summe aller in Anspruch genommenen Flächen an einem anderen nahe gelegenen Standort, i.d.R. auf landwirtschaftlichen Flächen, neu aufgeforstet wird. Dafür werden wertvolle Laubbäume gepflanzt, um das allgemeine Naturschutzziel der naturnahen Waldentwicklung zu unterstützen. Zusätzlich kann die Pflanzung von Laubbäumen die Ausbreitung von Waldbränden durch eine verstärkte Wasserhaltung von Laubblättern verlangsamen oder gar stoppen.

Nach dem Rückbau der Windenergieanlagen (nach ca. 25-30 Jahren) werden die zuvor beanspruchten Standorte ebenfalls neu aufgeforstet.

Weitere erforderliche Ausgleichsmaßnahmen können in Abstimmung mit der Genehmigungsbehörde in Form von Waldumbaumaßnahmen im Stadtwald erfolgen. Hierzu sind wir bereits im Austausch mit dem Förster der Stadt Spremberg.

Durch unsere Projektumsetzung leisten wir einen spürbaren Beitrag für die langfristige Stabilität des Stadtwaldes, durch die Aufwertung des Waldbestandes mit Laubbäumen.

Wir realisieren “Windenergie auf forstwirtschaftlichen Nutzflächen“, denn Waldgebiete mit besonders wertvollen Laub- und Mischwäldern oder Schutzgebiete mit besonders hoher ökologischer Wertigkeit für Mensch und Tier sind von der Windenergienutzung stets ausgeschlossen.

Die Windenergie auf forstwirtschaftlichen Nutzflächen hat sich als ein wichtiger Partner herausgestellt, um den klimagerechten Umbau zu stabilen Mischwäldern voranzubringen. Denn Pachteinnahmen durch Windenergieanlagen schaffen den Waldbesitzern die finanziellen Voraussetzungen für den Waldumbau. Die Ökobilanz einer Windenergieanlage auf forstwirtschaftlichen Nutzflächen ist sehr gut, denn rund ein Hektar Wald nehmen rund 5,5 Tonnen CO2 pro Jahr auf. Dagegen steht die jährliche CO2-Vermeidung einer Windenergieanlage pro Jahr von ca. 13.135 Tonnen CO2 gegenüber dem Strommix der Städtischen Werke Spremberg (Lausitz) GmbH. Die CO2-Einsparung durch Windenergieanlagen ist somit um ein Vielfaches höher.

Ohne die Clausthal-Studie aus dem Jahr 2007 wäre der gesamte Stadtwald in Spremberg dem Tagebau „Spremberg Ost“ für die Kohleverstromung zum Opfer gefallen. Durch den beschlossenen Kohleausstieg und den Ausbau erneuerbarer Energien bleibt dieser massive Eingriff in die Natur aus. Statt eines rund 100 Meter tiefen Tagebaus, der erst nach etwa 100 Jahren als Gewässer rekultiviert worden wäre, verbleibt das Potenzial im Boden. Der geplante Windpark Spremberg stellt im Vergleich zur Nutzung des Stadtwaldes als Tagebau eine deutlich naturverträglichere Form der Energiegewinnung dar.

Zum Vergleich: Die Lausitzer Tagebaue zerstören täglich ein Hektar Land. Diese Zerstörung ist nie zu regenerieren, die Fläche von Windparks jedoch nach einem Rückbau ohne größeren Aufwand. Nach Rückbau der Anlage, also im Regelfall nach 25-30 Jahren, werden auch die zuvor beanspruchten Standorte wieder zu Wald entwickelt, so dass langfristig sogar deutlich mehr Wald vorhanden sein wird als vor der Inanspruchnahme durch die Windkraft.

Für jedes Vorhaben werden umfangreiche Gutachten erstellt, um Besonderheiten wie Greifvogelhorsten, Waldameisennestern oder andere gefährdeten Arten zu erfassen. Bereits bei der Planung achten unsere Windenergieexpert*innen darauf, dass die Artenvielfalt an den gewählten Standorten möglichst gering ist. Natürlich stellen Windenergieanlagen in Forstflächen einen Eingriff dar, dieser hat jedoch auch positive Aspekte. So entstehen unter anderem entlang der Zuwegung neue kraut- und blütenreiche Säume, die einen neuen Lebensraum für viele verschiedene Waldbewohner schaffen.

Zum Thema Brandschutz werden vor Einreichung des Genehmigungsantrages folgende Gutachten erstellt:

- Vereinbarkeit mit Waldbrandfrüherkennungssystem FireWatch (FW)

- Brandschutz

Vorteile beim Brandschutz im Wald durch die Errichtung von Windenergieanlagen:

- Herrichtung und Unterhaltung ausreichender Löschwasserentnahmestellen (Teiche, Brunnen, Zisternen, Staustufen in strömenden Gewässern)

- Herrichtung und Unterhaltung ganzjährig mit (Tank-)Löschfahrzeugen befahrbarer Wege mit Ausweichstellen

Das Gutachten des renommierten IBGW Ingenieurbüro für Grundwasser GmbH Leipzig, dass die Auswirkungen der Planung auf das Trinkwasser untersucht hat, liegt vor. Das Hydrologische Gutachten wird im Genehmigungsverfahren eingebracht.

Es zeigt, dass der Bau sowie der Betrieb des Windparks keine negativen Auswirkungen auf die Grundwassermenge und -qualität haben und dass bei Einhaltung aller Vorsorgemaßnahmen der Grundwasserschutz in der Trinkwasserschutzzone III und das bestehende Schutzniveau für die Trinkwasserressource gewährleistet ist. Demzufolge hat der Windpark keine negativen Auswirkungen auf den „Slamener Riesling“.

Aufgrund der Überschneidung der Konzentrationszone für Windenergie mit der Trinkwasserschutzzone III sind laut Gutachten folgende zusätzliche Maßnahmen zu befolgen:

- Bereitstellen von Auffangwannen für wassergefährdende Stoffe für den Fall einer Betriebsstörung

- Regelmäßige Wartung (i.d.R. 2x pro Jahr)

- Regelmäßige Prüfung von Anlagenteilen auf Dichtigkeit

- Ölwechsel über eine Schlauchverbindung (LKW-Maschinenhaus)

- Arbeit mit wassergefährdenden Reinigungsmitteln nur über abgedichteten Fläche

- Bei Havariefällen Rücksprache untere Wasserbehörde halten und „Windenergie – Leitfaden Brandschutz“ befolgen

Moorrenaturierung Windpark Klingenberg

2015 wurde im Landkreis Osterholz der Windpark Klingenberg mit 6 Windenergieanlagen des Typs Enercon E-101 mit jeweils 3 MW Leistung in Betrieb genommen. Um die entstandenen Eingriffe in die Natur auszugleichen, wurde ein entwässertes Hochmoor (ca. 12 Hektar) renaturiert. Im Frühjahr 2016 begannen die Bauarbeiten. Auf der entwässerten Moorfläche wurden die Bäume gefällt und Dämme zum Einstauen des Regenwassers errichtet. Um den Erfolg der Wiedervernässung verfolgen zu können, wurde ein 12-jähriges ökologisches Monitoring etabliert.

Video:

Moorrenaturierung im Windpark Klingenberg

Moorrenaturierung im Windpark Klingenberg 2022

Kampfmittelberäumung im Windpark Klingenberg

Munitionsabräumarbeiten – Windenergieanlagen machen Forstwälder sicher:

Im Kreis Tiefenbrunnen wurden 2017 die zwei Windräder in einem Kiefern- Stangenforst errichtet, wobei es sich um eine ehemals militärisch genutzte Fläche handelte. Dies machte umfangreiche Munitionsabräumarbeiten erforderlich. Alle Bau- und Betriebsflächen der Anlagen mussten sondiert und von Kampfmitteln befreit werden. Dank der umfangreichen Abräumarbeiten sind sämtliche für den Windpark genutzten Wege und Flächen nun befahrbar.

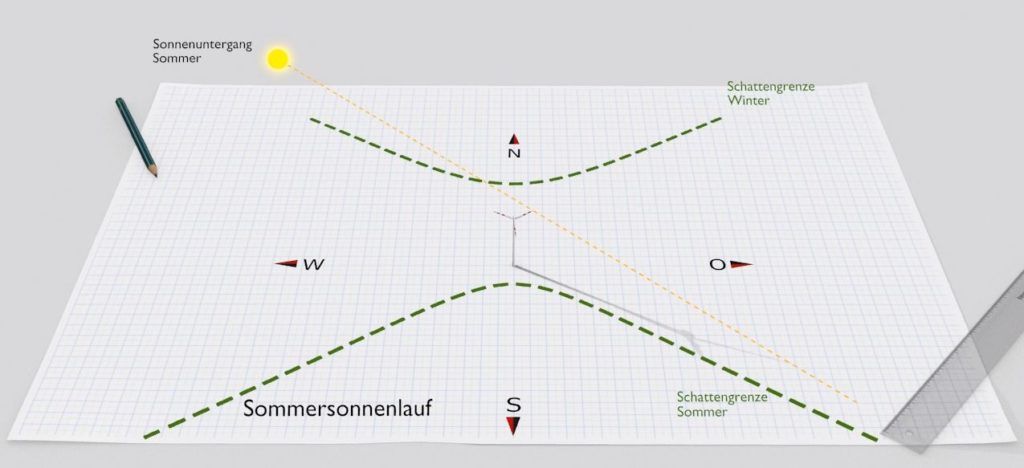

Kurz nach Sonnenaufgang fällt der Schatten der Windenergieanlage in großer Entfernung westlich auf den Boden. Mit steigender Sonne wandert der Schatten näher an die Anlage heran und bewegt sich am Nachmittag in östliche Richtung weiter.

Im Sommer, wenn die Sonne im Nordosten aufgeht, verläuft der Schatten zunächst nach Südwesten. Um die Mittagszeit liegt er nahe am Turmfuß und zieht sich am Abend nach Südosten.

Im Winter hingegen geht die Sonne im Südosten auf, erreicht mittags nur etwa 15° Höhe (je nach Datum und geografischer Lage, z. B. in Deutschland Ende Dezember) und geht im Südwesten unter. Der Schatten verläuft dann in größerer Entfernung von Nordwesten nach Nordosten an der Anlage vorbei.

Das vom Schattenwurf betroffene Gebiet ist in der beigefügten Darstellung visualisiert.

Im folgenden Video wird anschaulich dargestellt, wie sich der Schattenwurf der Windenergieanlagen im Sommer und Winter verändert:

Nach dem Rückbau der WEA ist u.U. ein Weiterbetrieb an einem anderen Standort außerhalb der Europäischen Union möglich. Im Sinne der Nachhaltigkeit prüfen wir diese Möglichkeit bei allen Rückbauprojekten, damit auch andere Länder von dieser Technik profitieren können. Teilweise können Regionen z.B. in Afrika auf diesem Wege erstmalig mit Strom versorgt werden. Bei der Weiternutzung werden die Windenergieanlagen selbstverständlich überholt und verschlissene Teile ausgetauscht, so dass ein sicherer Betrieb über viele Jahre weiterhin abgesichert ist.

Ist ein Windrad am Ende seiner Lebenslaufzeit angekommen, muss es zurückgebaut werden. Zu diesem Zeitpunkt ergeben sich zwei Möglichkeiten. Eine Weiternutzung im Ausland oder das Recycling. Der Weiterbetrieb ist dabei immer vorzuziehen. Die Neuerrichtung der Anlagen im Ausland erfolgt unter Verwendung von aufgearbeiteten Teilen. So können weitere 10 bis 20 Jahre umweltfreundlicher Betrieb ermöglicht werden.

Im Falle des Recyclings werden Turmelemente, Getriebe und Gehäuse in Stahlwerken eingeschmolzen, das Fundament wird im Hoch- oder Straßenbau zerkleinert weitergenutzt und die Rotorblätter werden umgenutzt. Eine Vielzahl von Startups beschäftigt sich aktuell mit dieser Thematik und auch in der Forschung ist das Projekt sehr präsent.

| Unternehmen | Produkt | Link |

| NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG | Terrassenplatten | https://www.novo-tech.de/unternehmen/gcc-holzwerkstoff |

| neocomp GmbH | Substitut in der Zementindustrie als Rohstoff oder zur Energieerzeugung | https://www.nehlsen.com/unternehmen/gesellschaften/detail/neocomp-gmbh |

| Gjenkraft AS | Skier, Snowboards, Sonnenbrillen usw. | https://gjenkraft.com/ |

| Vattenfall | Außenfassade des Parkhauses in Lund (Schweden) | https://group.vattenfall.com/de/newsroom/news/2024/von-rotorblattern-zu-gebauden-ein-parkhaus-aus-stillgelegten-windturbinen |

| Wings for living | Innovative Outdoormöbel | https://wings-for-living.de/?srsltid=AfmBOoo-N61qY3iy5mDMLhwdREVgz08MkAxwrmTUJhy8_UC4sbaKeeD9 |

| Continuum ApS | nachhaltige Baumaterialien wie Fassadenplatten und Badezimmerfliesen | https://www.continuum.earth/ |

| Siemens Gamesa | recyclebare Rotorblätter | RecyclableBlade (siemensgamesa.com) |

| Forschung | Forschungsziel | Link |

| Karlsruher Institut für Technologie | Lärmschutzwände, Grubenverbau, Küsten- und Gewässerschutz | https://www.kit.edu/kit/33311.php |

| Fraunhofer IWES | Verfahren zum Recycling von Rotorblättern | https://www.iwes.fraunhofer.de/en/research-projects/finished-projects-2022/korenaro.html |

| Materialforscher Ryan Clarke und Team am Nationalen Labor für erneuerbare Energien in den USA | Recycling von Rotorblättern durch Epoxidharz aus Biomasse (recyclebar und langlebig/ robust) | Warum Windräder Müll verursachen – und welche neuen Lösungen es gibt | MDR.DE

|

Zudem wurde Anfang 2024 in Schweden, in der Stadt Lund, vom Architekten Jonas Lloyd ein Parkhaus entwickelt, dessen Verkleidung aus recycelten Rotorblättern besteht. Ein weiteres Großprojekt, dass aktuell im Gespräch mit der schwedischen Verkehrsbehörde ist, sind Lärmschutzwände neben Autobahnen und Eisenbahnstrecken der geplanten Hochgeschwindigkeitsstrecken. Sofern die Verkehrsbehörde einverstanden ist, könnten somit allein bei der Umsetzung der Großprojekte in Schweden alle Rotorblätter Europas wiederverwendet werden.

Prognosen zeigen, dass im Jahr 2070, also 20 Jahre nach Abschluss der Energiewende, eine Menge an Rotorblättern anfallen würde, die ca. 1/3 der jährlichen Hausmüllmenge der Stadt München entspricht. Dieses Volumen zu recyceln ist gut beherrschbar.

In Brandenburg besteht die Pflicht zur Beseitigung der gesamten Anlage inklusive Nebenanlagen, Leitungen, Fundamenten, Wegen und versiegelten Plätzen, sodass der ursprüngliche Zustand inklusive entsprechender Bodenqualität wiederhergestellt werden muss. Zusätzlich wird die Baugenehmigung für eine Anlage erst erteilt, sobald die Rückbaubürgschaft in Höhe der Rückbaukosten bei der Genehmigungsbehörde hinterlegt werden.

FAQ’s

Die Grundlage für den Windpark ist die kommunale Bauleitplanung. Am 12. Februar 2023 beschloss die Stadtverordnetenversammlung Spremberg/Grodk die 19. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 2 BauGB. Ziel war die Erweiterung der bestehenden Konzentrationszone für Windkraftnutzung um ca. 363 ha, wovon ca. 271 ha bebaubar sind. Die Gesamtfläche der Konzentrationszone beträgt nun ca. 651 ha.

Das Gebiet liegt östlich von Spremberg/Grodk und westlich des Ortsteils Graustein/Syjk im Stadtwald. Mit dem Beschluss vom 7. Dezember 2023 und der Veröffentlichung im Amtsblatt im Januar 2024 erlangte die Änderung Rechtskraft. Sie schafft Planungssicherheit und unterstützt die regionalen Ziele zur Ausweisung von 2,2 % der Landesfläche für Windkraftnutzung.

Die Abgrenzung der Fläche resultiert aus den folgenden Faktoren:

- Bestehende Siedlungen mit Wohnnutzung zuzüglich eines Abstandes von 1000 m zur Fundamentaußenkante

- Bestehende Wohngebäude im Außenbereich in Einzellage zuzüglich eines Abstandes von 1000 m zur Fundamentaußenkante

- Gewerbe zuzüglich eines Abstandes von 500 m zur Fundamentaußenkante

- Die Gleisanlage der Eisenbahnstrecke Cottbus-Görlitz mit einem Abstand von 250 m (durch diese wird die Konzentrationsfläche in zwei Teilflächen getrennt)

- Die Bundesstraße B156 im Norden mit einem Abstand von 110m zur Fahrbahn

- Die Landesgrenze zum Freistaat Sachsen im Süden

- Bereits bestehender Windpark Spremberg (Wind 54) auf dem Gebiet der

- Stadt Spremberg/Grodk und bestehender Windpark Zerre auf dem Gebiet der Gemeinde Spreetal des Freistaats Sachsen

- Geplanter Kupferbergbau (KSL)

Bei der Planung der Windenergieanlagen muss jeweils das gesamte Fundament innerhalb der Konzentrationszone liegen. Eine Höhenbegrenzung der Windenergieanlagen ist nicht vorgesehen, damit die Konzentrationsfläche in voller Größe auf die Ziele des in Aufstellung befindlichen Regionalplanes Lausitz-Spreewald angerechnet werden kann.

Der derzeitige Strombedarf der Stadt Spremberg beträgt 60 GWh, dieser könnte sich durch die Umsetzung der Wärmewende und Verkehrswende ungefähr verdoppeln. Der für Spremberg wichtige Industriepark Schwarze Pumpe benötigt aktuell 600 GWh. Bis 2050 rechnet die ASG Spremberg GmbH mit einer Verzehnfachung des Strombedarfs.

Der Strom des geplanten Windparks kann, mit einem geschätzten Ertrag von ca. 188 GWh, in Spremberg und im Industriepark vollständig genutzt werden.

Dafür wird eine Fläche von weniger als 2% des Stadtwaldes für eine Zeitdauer von 30 Jahren Betriebsdauer benötigt. Im Anschluss können diese Flächen direkt wieder für die Forstwirtschaft genutzt werden.

Die Stadt Spremberg ist über die Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH (SWS) an der Umsetzung des Windparks mit 25,1 % beteiligt.

Der Gesellschaftsvertrag regelt, dass Entscheidungen der Gesellschafter einstimmig erfolgen müssen, die SWS haben somit volles Mitspracherecht. Dies ermöglicht der Stadt Spremberg sowie der SWS, die örtlichen Interessen mit einzubringen, in wirtschaftlicher Hinsicht von der Umsetzung des Projektes zu profitieren und die Stromversorgung für den Industriepark Schwarze Pumpe und die Kunden der SWS langfristig sicherzustellen.

Hierfür haben die SWS im Dezember 2022 einen Antrag auf Änderung des FNP der Stadt Spremberg mit der Ausweisung einer Erweiterung des Sondergebiets Wind gestellt.

Die Voraussetzung für die Weiterentwicklung des Industriepark Schwarze Pumpe ist Grüner Strom. Dieser sichert den Fortbestand der bestehenden Unternehmen.

Daraus resultieren mehr als 3.000 neue Arbeitsplätze im Industriepark SP, was wiederum die Voraussetzung für eine positive Stadtentwicklung für die Stadt Spremberg ist. Zu dieser Entwicklung zählen dabei Projekte wie zum Beispiel das Neubauprojekt am Spreebogen, Investitionen in das Spremberger Krankenhaus, die Sanierung der Spremberger Schwimmhalle, aber auch die Sicherung der Kaufkraft.

Des Weiteren partizipiert der Stadthaushalt zum einen über die Pachtzahlungen für den geplanten Windpark und zum anderen durch die EEG-Kommunalbeteiligung.

Außerdem wird die Städtische Werke Spremberg (Lausitz) GmbH (SWS) an der Beteiligungsgesellschaft mit beteiligt. Somit können Einnahmen aus der Stromerzeugung aus dem Windpark generiert werden, es wird ein Mitspracherecht für die Nutzung des produzierten Stromes geben und selbstverständlich werden die Kunden der SWS, Vorteile daraus ziehen. Der Fokus liegt dabei auf einer möglichen Verbesserung der Stromtarife aber beispielsweise auch der Betrieb der Schwimmhalle und der Freibäder, könnten ein möglicher Vorteil sein.

Für die Umwelt und die Bevölkerung ist der Abrieb von Lacken und Beschichtungen der Rotorblätter vernachlässigbar, da die Mengen gegenüber all den anderen Quellen von Mikroplastik äußerst gering sind.

Regen und Wind können bei hohen Rotorgeschwindigkeiten (ca. 300 km/h) kleine Partikel von den Rotorflügeln abtragen. Diese Erosion ist insbesondere für die Betreiber ein Problem, da sie auf Dauer die Effizienz der Anlagen beeinträchtigt. Daher müssen die Flügel zum einen regelmäßig gewartet werden, zum anderen wurden die Beschichtungsmaterialien aus Folien und Lacken für moderne Windenergieanlagen immer weiter optimiert.

Um eine Vorstellung von der Menge der anfallenden Menge an Mikroplastik zu bekommen, macht sich ein Vergleich sehr gut:

- Jährlicher geschätzter Abrieb von allen Autoreifen in Deutschland: 102.090 t pro Jahr (im Vergleich dazu nur 0,076% davon Abrieb Windenergie)

- Jährlicher geschätzter Abrieb von Schuhsolen in Deutschland: 9.047 t pro Jahr (0,86% davon Abrieb Windenergie)

- Jährlicher geschätzter Abrieb von allen Windenergieanlagen in Deutschland: 78 t pro Jahr, unter der Annahme von durchschnittlich 2,74 Kilogramm jährlichem Materialverlust pro WEA

Alle potenziell problematischen Stoffe werden im Betrieb durch die Beschichtung geschützt. Wie bei den Tragflächen von Flugzeugen werden Glasfasern durch Lacke und Folien versiegelt und Kohlefasern sind fest im Plastik gebunden.

Die Schutzbeschichtung wird regelmäßig bei Wartungsarbeiten überprüft und bei Bedarf ausgebessert, um einen hohen jährlichen Ertragsverlust und potenzielle Rotorblattschäden zu vermeiden. Daher liegt es im ureigenen Interesse der betreibenden Unternehmen, diese Schäden an den Blättern möglichst frühzeitig und sorgfältig auszubessern.

Im folgenden Video wird der Bau des Energiequelle Windparks Lumivaara in Finnland gezeigt: Lumivaara Wind Farm

SF6 kommt in der Energiebranche in vergleichsweise geringen Mengen zum Einsatz. Beim Rückbau von Anlagen wird das Gas recycelt, sodass es nicht in die Atmosphäre gelangt. Dieses Vorgehen trägt Früchte, seit 1998 sind die Emissionen stark rückläufig. Die Projektpartner sind bemüht, zukünftig komplett auf das Gas zu verzichten.

Schwefelhexafluorid ist ein Gas, welches als Isolator fungiert und daher in Schaltanalgen eingesetzt wird. Es dient dem Schutz vor der Entstehung von Blitzen, bzw. Funken (Schaltlichtbögen) in den Anlagen. Bis heute gibt es keine gesetzlichen Regulierungen für SF6, sondern eine Selbstverpflichtung der Industrie, das Gas in geschlossenen Systemen einzusetzen und am Ende der Lebensdauer zu recyceln oder zu neutralisieren.

Das Umweltbundesamt ist der Auffassung, dass es ausreichend Alternativen für SF6 in neuen Mittel- und Hochspannungsschaltanlagen gibt oder in naher Zukunft geben wird. Die Behörden setzen sich daher, im Rahmen der Überprüfung des Anhangs III der Verordnung (EU) 517/2014, für ein Verbot von SF6 in neuen Schaltanlagen für alle Spannungsebenen ein.

Alternativen für SF6 sind zum Beispiel Vakuumröhren.

Die Hersteller der Windenergieanlagen geben die Lebensdauer ihrer Anlage mit 25 Jahren an. Im Anschluss können wir ein Weiterbetriebsgutachter erstellen lassen, um die Betriebsdauer zu verlängern. In der Regel können so weitere 5 Jahre Betrieb ermöglicht werden, so dass wir mit 30 Jahren Betriebsdauer rechnen.

Als Infraschall werden Schallwellen mit einer Frequenz unter 20 Hz bezeichnet. Dabei handelt es sich um Töne, die so tief sind, dass sie Menschen normalerweise nicht wahrnehmen. Für Infraschall gibt es eine Vielzahl von natürlichen (Meeresbrandung, stark böiger Wind, Stürme, Unwetter…) und künstlichen Quellen (Verkehrsmittel, Windenergieanlagen, Kompressoren, Pumpen, leistungsfähige Lautsprechersysteme in geschlossenen Räumen…). Durch die gesetzlichen Abstände zwischen Windrädern und Wohnbebauung bleibt der von den Anlagen erzeugte Infraschall deutlich unter der Hör- und Wahrnehmungsschwelle des Menschen. Studien belegen, dass keine gesundheitlichen Belastungen zu befürchten sind.

Es hat sich herausgestellt, dass es in einer von Windkraftgegnern vielzitierten Studie der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) einen schwerwiegenden Rechenfehler gibt, der die Ergebnisse grob verfälscht. Weiter Informationen finden Sie hier. Auf Grundlage dieser Studie setzte das Bundeswirtschaftsministerium die Infraschall-Belastung jahrelang als viel zu hoch ein. Jetzt entschuldigt sich der Bundeswirtschaftsminister bei der Windbranche.

Hier finden Sie weitere Informationen zum Thema Infraschall: Faktencheck: Windenergie und Infraschall

Bewegtbild zur Windenergie

Die Windenergie sichert nicht nur eine klimaschonende Energieversorgung, sondern auch Arbeitsplätze und Steuereinnahmen unter Berücksichtigung des Natur- und Artenschutzes. Erfahren Sie mehr im Film des Bundesverbands Windenergie.

In unserem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, wie wir ein gemeinsames

Projekt auf den Weg bringen.